Oleh :

Ahmad Rajafi Sahran

Nahdhatul Ulama’ (NU) adalah objek paling dominan ketika harus membahas tentang apa yang disebut dengan masyarakat “tradisional”.[1] Tradisionalisme yang dibangun atas tradisi intelektual masa lalu tersebut di satu pihak merupakan hambatan perkembangan NU, namun di pihak lain hal itu sekaligus merupakan modal sosial-intelektual dan kekuatan bagi NU. Keterkaitan NU dengan tradisi intelektual masa lalu inilah yang kemudian menjadikan NU tidak terputus dengan tradisi intelektual klasik, sehingga ia sering disebut organisasi “tradisional”[2].

Ada beberapa ciri yang biasa melekat pada kelompok tradisional. Pertama, pemikiran-pemikiran ke-Islaman mereka masih terikat kuat dengan ulamâ’-ulamâ’ sebelumnya yang hidup antara abad ke 7 hingga 13 M, baik dalam tasawuf, ĥadîš, fiqh, tafsîr, maupun teologi.[3] Kedua, pendukung utama tradisionalisme Islam adalah para kiai dan tokoh-tokoh lokal yang berbasis pendidikan pesantren. Atas dasar itu, pesantren secara simplistis sering dipandang sebagai agen pendukung tradisionalisme yang melestarikan ajaran-ajaran-ajaran ulamâ’ masa lampau. Islam tradisional yang kelihatannya statis dan terbelenggu oleh pemikiran ulamâ’ abad pertengahan, sebenarnya mengalami perubahan-perubahan fundamental, meskipun perubahan itu sangat rumit dan sulit diamati. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada kehidupan sosial kelompok ini seperti diduga oleh Fachry Ali dan Bahtiar Affendy,[4] tapi juga menyangkut aspek-aspek ajaran dan pemikiran fundamental lainnya. Ketiga, mayoritas pendukung tradisionalisme tinggal di pedesaan, atau meskipun tinggal di kota namun social origin-nya adalah pedesaan. Hal ini terjadi karena adanya mobilitas baru anak-anak “kaum tradisional” yang semakin baik tingkat pendidikannya dan melakukan perantauan ke kota. Keempat, ciri yang lebih ideologis adalah keterikatan mereka kepada paham ahl al-sunnah wa al-jamâ’ah yang dipahami secara spesifik. Pada tingkat tertentu, menguatnya kelompok tradisional secara terorganisir juga karena upaya mereka untuk melindungi paham dan ideologi tersebut yang merasa terancam dengan munculnya kelompok modernis yang mengkampanyekan agar umat Islam tidak terbelenggu dalam tradisi.

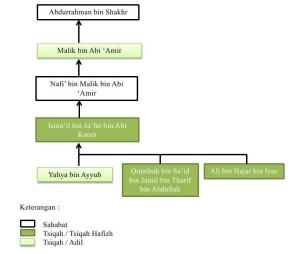

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tradisionalisme NU dapat dilihat dari akar-akar pembentukan intelektualisme NU yang mudah dilacak jauh ke belakang sejak abad 17 dan 18. Penelitian yang dilakukan Azra menunjukkan bahwa pada masa ini Islam di nusantara sudah menampakkan dinamika intelektual yang cukup mengesankan, meskipun jika dibandingkan dengan dinamika intelektual di belahan dunia yang lain dapat dikatakan masih tertinggal. Dinamika itu antara lain nampak dari keterlibatan ulamâ’-ulamâ’ nusantara pada_pinjam istilah Azyumardi Azra_jaringan ulamâ’ yang berpusat di Haramain (Makkah dan Madinah). Perintis keterlibatan ulamâ’ “Jawi” itu antara lain diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Nur al-Din al-Raniri (w. 1068 H/1658 M), Abd al-Rauf al-Sinkili (1024-1105 H/1615-1693 M), Muhammad Yusuf al-Maqassari (1030-1111 H/1629-1699 M), Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 M) dan sebagainya. Pada paroh kedua abad 19, wacana keagamaan nusantara antara lain ditandai dengan semakin mapannya jaringan tersebut. Namun pada masa ini ada perubahan-perubahan signifikan mengenai posisi ulamâ’ nusantara di Haramain. Jika pada masa-masa sebelumnya ulamâ’ “Jawi” lebih sebagai murid dari ulamâ’ Haramain, pada abad 19 mulai muncul ulamâ’-ulamâ’ nusantara bertaraf internasional yang menjadi “guru besar” di pusat Islam tersebut. Guru-guru tersebut pada gilirannya akan melahirkan apa yang disebut koneksi jaringan di Asia Tenggara). Nama-nama yang paling menonjol mengenai hal ini antara lain Nawawi al-Bantani (1230-1314 H/1813-1879 M), Ahmad Khatib al-Sambasi (w.1875 M), Abd al-Karim al-Bantani, Ahmad Rifa’i Kalisalak (1200-1286 H/1786-1870), Ismail al-Khalidi al-Minangkabawi, Daud Ibnu Abdullah al-Fatani, Junaid al-Batawi, Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1276-1334 H/1816-1916 M), Syaikh Ahmad Nahrawi al-Banyumasi (w. 1346 H/1928 M), Muhammad Mahfuz al-Tirmasi (1285-1338 H/1842-1929 M), Hasan Musthafa al-Garuti (1268-1348 H/1852-1930 M), Sayyed Muhsin al-Falimbani, Muhammad Yasin al-Padani (1335-1410 H/1917-1990), Abd al-Karim al-Banjari, Ahmad Damanhuri al-Bantani dan sebagainya.[5]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jaringan intelektual ulamâ’ NU pada periode awal tidak terlepas dari tokoh-tokoh tersebut. Jika Hasyim Asy’ari (w. 1948) dijadikan sebagai tokoh sentral intelektualisme NU, maka ada beberapa ulamâ’ yang dapat disebut sebagai pusat jaringan intelektual ulamâ’ NU, yaitu Mahfuz al-Tirmasi, Nawawi al-Bantani, Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Kiai Khalil Bangkalan. Generasi NU pertama yang seangkatan (atau sedikit di bawah) Hasyim Asy’ari seperti Bisri Syamsuri (1886-1990) dan Wahab Hasbullah (1888-1971) jaringan intelektualnya tidak terlepas dari nama-nama tersebut. Di samping jaringan “domestik”, geneologi intelektual ulamâ’ NU, sebagaimana ulamâ’-ulamâ’ sebelumnya, juga menjadikan Makkah dan Madinah sebagai pusat orientasi intelektualnya. Semua ulamâ’-ulamâ’ NU pada periode awal ini semuanya pernah belajar di Makkah.[6] Hasyim Asy’ari sebagai lokomotif NU misalnya, selama 8 tahun tinggal di Makkah sejak berusi 20 tahun dan berguru pada Ahmad Khatib Minangkabawi, Mahfuz al-Tirmasi dan Nawawi al-Bantani.

Berdasarkan teori di atas maka dapat difahami bahwa peneguhan tradisi intelektual di kalangan ulamâ’ NU tak dapat dilepaskan dari jaringan tersebut. Dengan kaidah al-muĥâfažah ‘alâ al-qadîm al-şâliĥ wa alaķdzu bi al-jadîd al-aŝlâĥ (memelihara [hazanah] lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik), kekayaan intelektualisme NU terbentang mulai zaman Nabi Muhammad saw, zaman klasik, pertengahan hingga zaman modern. Hazanah ini merupakan modal kultural-intelektual yang luar biasa bagi NU untuk berdialektika dengan modernitas.

Kemudian dalam perkembangannya, di tubuh NU muncul istilah Post-Tradisionalisme. Dalam hal ini penulis merujuk pada tulisan Rumadi yang menjelaskan bahwa istilah postra kali pertama muncul ketika ISIS (Institute for Social and Institutional Studies), sebuah LSM yang dikelola anak-anak muda NU di Jakarta, menyelenggarakan sebuah diskusi untuk mengamati munculnya gairah baru intelektual di kalangan anak muda NU pada Maret 2000 di Jakarta. Gema dari wacana ini terus meluas terutama setelah LKIS menjadikan “postra” sebagai landasan ideologisnya dalam strategis planning pada Mei 2000 di Kaliurang Yogyakarta. Ideologi itu pula yang kemudian menjadi judul buku terjemahan Ahmad Baso atas sejumlah artikel Muhammad Abed al-Jabiri. Sampai di sini, meskipun kata postra sudah tersebar, namun belum ada tanggung jawab ilmiah sama sekali mengenai basis epistimologis istilah tersebut. Buku terjemahan Ahmad Baso, meskipun memakai kata “Post-Tradisionalisme Islam” namun di dalamnya tidak menjelaskan sama sekali apa sebenarnya makna dari postra itu sendiri. Beberapa bulan kemudian, dua aktivis ISIS, Muh. Hanif Dhakiri dan Zaini Rahman memberi sedikit “muatan” dengan menerbitkan buku berjudul Post-Tradisionalisme Islam, Menyingkap Corak Pemikiran dan Gerakan PMII, (Jakarta: Isisindo Mediatama, 2000). ISIS kemudian menerbitkan sebuah bulletin yang diberi nama “Postra”. Wacana postra semakin matang ketika Lakpesdam NU melakukan kajian yang agak serius mengenai tema ini dalam Jurnal Taswirul Afkar No. 9 tahun 2000. Setelah itu, postra telah benar-benar menjadi wacana publik dan banyak diperbincangkan orang dalam berbagai diskusi, seminar dan juga liputan media massa.[7]

Lebih tegas menurut Rumadi, post-tradisionalisme Islam dalam komunitas NU dapat dipahami sebagai gerakan “lompat tradisi”. Gerakan ini berangkat dari tradisi yang diasah secara terus menerus, diperbarui dan mendialogkannya dengan modernitas. Dari sini kemudian lahir “loncatan tradisi” menuju pada sebuah tradisi baru (new tradition) yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelumnya. Dari satu sisi memang terjadi kontinuitas, namun di sisi yang lain juga terjadi diskontinuitas dari bangunan tradisi sebelumnya. Tradisi baru ini biasanya diikuti dengan “liberalisasi pemikiran” yang seringkali berisi gugatan terhadap tradisinya sendiri (ego, al-âna) maupun tradisinya orang lain (the others, al-âķar).[8]

Dengan demikian, post-tradisionalisme Islam telah menjadikan tradisi sebagai basis epistimologinya, yang ditransformasikan secara meloncat, yakni pembentukan tradisi baru yang berakar pada tradisi miliknya dengan jangkauan yang sangat jauh untuk memperoleh etos progresif dalam transformasi dirinya. Tradisi di sini adalah segala sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian kita, yang berasal dari masa lalu, baik itu masa lalu kita (muslim) maupun masa lalu orang lain (non-muslim).[9] Tradisi ini mencakup; 1) tradisi maknawi yang berupa tradisi pemikiran dan budaya; 2) tradisi material, seperti monumen dan benda-benda masa lalu; 3) tradisi kebudayaan, yaitu segala sesuatu yang kita miliki dari masa lalu kita; 4) tradisi kemanusiaan universal, yakni segala sesuatu yang hadir di tengah kita, namun berasal dari masa lalu orang lain.[10]

Sikap kritis terhadap tradisi menjadi sangat penting agar terhindar dari keterbelengguan dalam kekangan otoritas tradisi. Hal itu dilakukan dengan “mengobyektivisme” (maudû’iyyah) dan “merasionalisasi” (ma’qûliyyah) atas tradisi. “Obyektivisme” berarti menjadikan tradisi lebih kontekstual dengan dirinya sendiri. Sedangkan merasionalisasi berarti menjadikan tradisi lebih kontekstual dengan kondisi kekinian.[11] Dengan dua pendekatan tersebut, tradisi tidak lagi bertindak sebagai sesuatu yang hadir sebagai bagian dari keberadaan kita, yang mewujud sebagai subyek, tapi sebagai obyek yang berada di luar kita yang patut dikaji secara rasional dan obyektif.[12]

[1] Greg Fealy menjelaskan bahwa istilah “tradisional, tradisionalis dan tradisionalisme” biasanya dipakai untuk merujuk kepada komunitas muslim yang menganut salah satu dari empat madzhab hukum sunni dan cenderung pada praktek-praktek ibadah sinkretis. Sebaliknya, kelompok “modernis” tidak mengakui secara apriori otoritas madzhab apapun dan hanya menganggap al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber hukum utama. Mereka juga “sangat kritis” terhadap ritual-ritual keagamaan yang dianggap sebagai “tradisi asing”, bukan dari Islam. Greg Fealy, “Wahab Chasballah; Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU”, dalam Greg Fealy dan Greg Barton, Tradisionalisme Radikal; Persainggungan Nahdlatul Ulama-Negara, terjemahan dari Nahdlatul Ulama; Traditional Islam and Modernity in Indonesia, (Yogyakarta: LKIS, 1997), h. 1

[2] Deliar Noer membuat kategori “tradisional” sebagai lawan dari “modernis”. Kategori pertama diwakili oleh Nahdhatul Ulama’ (NU) yang berdiri tahun 1926 dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), 1929, sedang yang kedua diwakili oleh Sarekat Islam (SI), 1911 dan Muhammadiyah, 1912. Jika yang pertama dikesankan kolod, sulit menerima pembaruan, kurang murni dalam menjalankan ajaran agamanya karena dianggap memelihara bid’ah dan ķurafat, sedang yang kedua dikesankan responsif terhadap modernitas, mudah menerima pembaruan dan Islamnya lebih “murni”. Lebih jauh lihat Deliat Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1980). Akan tetapi jika dilihat perkembangannya saat ini, kategori yang dibuat oleh Deliar Noer ini sudah tidak relevan lagi untuk dipakai dalam teori-teori akademik, karena hanya akan merendahkan arti dan peran kelompok satu di atas yang lain.

[3] Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 1994), cet. keenam, h. 1

[4] Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam; Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru, (Jakarta: Mizan, 1990), cet. kedua, h. 50

[5] Lihat Azyumardi Azra, “Ulama Indonesia di Haramain: Pasang Surut Sebuah Wacana Keagamaan” dalam Jurnal Ulumul Quran, volume III no. 3 tahun 1992, h. 76-85. Tulisan tersebut belakangan diterbitkan dalam, Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara; Sejarah Wacana & Kekuasaan, (Bandung: Rosdakarya, 1999), h. 143-161

[6] Mengenai geneologi intelektual ulamâ’ NU lebih lanjut, lihat Zamakhsyari Dhofier, op.cit., h. 85-96

[7] Lihat Rumadi, Post Tradisionalisme Islam; Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU, (Cirebon: Fahmina Institut, 2008), h. 117-118

[10] Lihat Muĥammad Abed al-Jabiri, Post-Tradisionalisme Islam, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 24-25. Lihat pula Muĥammad Abed al-Jabiri, Naĥnu wa al-Turâš; Qirâ’ât Mu’âşirah fî Turâšinâ al-Falsafî, (Casablanca: al-Markaz al-Šaqafî al-Arabî, 1986), cet. v, h. 11-19

[11] Muĥammad Abed al-Jabirî, Post;op.cit., h. 28

[12] Rumadi, op.cit., h. 132

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.